© Fischer- und Schifferverein Klingenberg e.V.

Wieso: Vor Anker und wieso: Das Anker?

Wenn man einmal genauer

darüber nachdenkt ...

... da liegt ein Schiff vor

Anker. Vor Anker? Wieso

„vor" Anker. Es liegt doch

dahinter.

Liegt ein Schiff vor Anker,

dann hat es seine

selbständige Bewegung

aufgegeben. Es wird nur noch von äußeren Kräften beeinflusst, die sich

über das Schiff an der Ankerkette austoben. Das kann der Wind sein, der

Strom im Wasser oder beides, oder beides mit unterschiedlicher

Anstrengung. Das Schiff freut sich darüber und reagiert mit schwingenden

Bewegungen.

Es „schwoit". Vor Anker. Obwohl - wenn man es mit der Richtung der

wirksamen Kräfte sieht - liegt es dabei immer hinter dem Anker.

Wie kommt das? Wieso wendet man da eine „falsche" Präposition

an? Interessante Frage. Man muss sich also mal in etymologische

Gefilde hineinwagen. Woher kommt es? Wie sagen es denn die

Anderen?

Ursprünglich diente bei den Wikingerschiffen ein schwerer Stein mit einem

Loch zum Durchziehen des Ankertaus als Anker. Der nannte sich im

Althochdeutschen senchil = mhd senkel. Als die Germanen durch die

Römer am Niederrhein und an der Nordsee den zweiarmigen Schiffsanker

kennenlernten, übernahmen sie mit dem Gerät auch dessen Namen. Daraus

entstanden die germanischen Bezeichnungen des Gerätes ahd. anchar = lat.

Ancora, mhd., spätahd. anker, niederl. anker, engl. anchor, schwed.

Ankare, altnordisch akkeri, irisch accaire, altschwedisch akkceri,

ankare, angelsächsisch ancor. Selbst die Polen nennen es ankra, die

Russen aber Jakori.

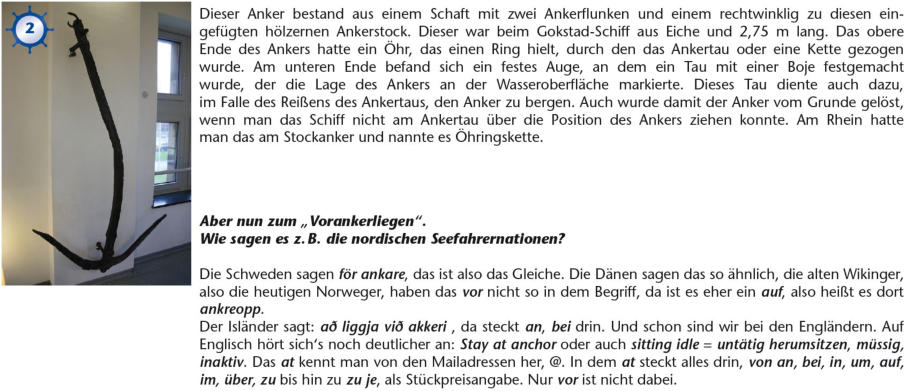

Dieser Anker bestand aus einem Schaft mit

zwei Ankerflunken und einem rechtwinklig zu

diesen eingefügten hölzernen Ankerstock.

Dieser war beim Gokstad Schiff aus Eiche und

2,75 m lang. Das obere Ende des Ankers hatte

ein Ohr, das einen Ring hielt, durch den das

Ankertau oder eine Kette gezogen wurde. Am

unteren Ende befand sich ein festes Auge, an

dem ein Tau mit einer Boje festgemacht wurde,

der die Lage des Ankers an der

Wasseroberfläche markierte. Dieses Tau diente auch dazu, im Falle des

Reißens des Ankertaus, den Anker zu bergen. Auch wurde damit der Anker

vom Grunde gelöst, wenn man das Schiff nicht am Ankertau über die

Position des Ankers ziehen konnte. Am Rhein hatte man das am

Stockanker und nannte es Öhringskette.

Aber nun zum „Vorankerliegen".

Wie sagen es z.B. die nordischen Seefahrernationen?

Die Schweden sagen för ankare, das ist also das Gleiche. Die Dänen sagen

das so ähnlich, die alten Wikinger, also die heutigen Norweger, haben das

vor nicht so in dem Begriff, da ist es eher ein auf, also heißt es dort

ankreopp.

Der Isländer sagt: ad liggja vid akkeri, da steckt an, bei drin. Und schon

sind wir bei den Engländern. Auf Englisch hört sich's noch deutlicher an:

Stay at anchor oder auch sitting idle = untätig herumsitzen, müssig,

inaktiv. Das at kennt man von den Mailadressen her, @. In dem at steckt

alles drin, von an, bei, in, um, auf, im, über, zu bis hin zu zu je, als

Stückpreisangabe. Nur vor ist nicht dabei.

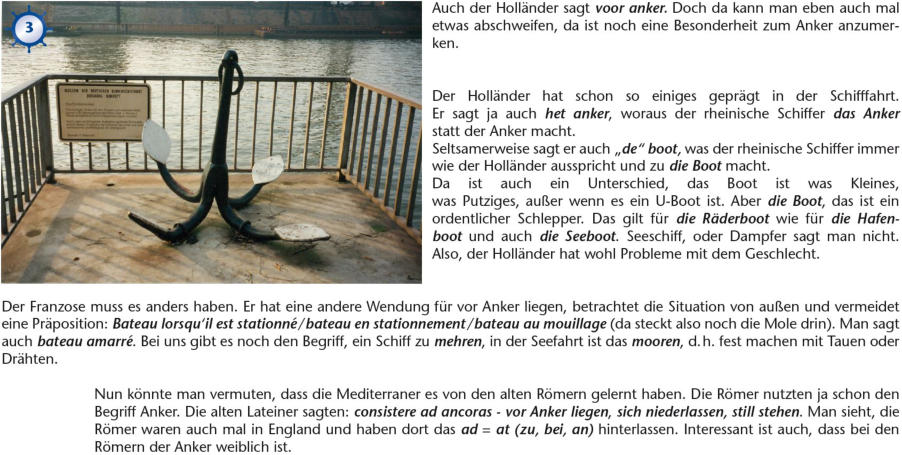

Auch der Hollander sagt

voor anker. Doch a kann

man eben auch mal

etwas abschweifen, da ist

noch eine Besonderheit zum

Anker anzumer-

ken.

Der Holländer hat schon so einiges geprägt in der Schifffahrt.

Er sagt ja auch het anker, woraus der rheinische Schiffer das Anker

statt der Anker macht.

Seltsamerweise sagt er auch „de" boot, was der rheinische Schiffer immer

wie der Holländer ausspricht und zu die Boot macht.

Da ist auch ein Unterschied, das Boot ist was Kleines,

was Putziges, außer wenn es ein U-Boot ist. Aber die Boot, das ist ein

ordentlicher Schlepper. Das gilt für die Räderboot wie für die Hafen-

boot und auch die Seeboot. Seeschiff, oder Dampfer sagt man nicht.

Also, der Holländer hat wohl Probleme mit dem Geschlecht.

Der Franzose muss es anders haben. Er hat eine andere Wendung für vor

Anker liegen, betrachtet die Situation von außen und vermeidet eine

Präposition: Bateau lorsqu'il est stationné / bateau en

stationnement/bateau au mouillage (da steckt also noch die Mole drin).

Man sagt auch bateau amarré. Bei uns gibt es noch den Begriff, ein Schiff

zu mehren, in der Seefahrt ist das mooren, d. h. fest machen mit Tauen

oder

Drähten.

Nun könnte man vermuten, dass die Mediterraner es von den alten

Römern gelernt haben. Die Römer nutzten ja schon den

Begriff Anker. Die alten Lateiner sagten: consistere ad ancoras - vor

Anker liegen, sich niederlassen, still stehen. Man sieht, die

Römer waren auch mal in England und haben dort das ad = at (zu, bei,

an) hinterlassen. Interessant ist auch, dass bei den Römern der Anker

weiblich ist.

Der Italiener hat den Wortstamm

ancora auch sinngemäß über-

nommen: La nave è ancorata

(verankert, gebunden). Etwas

allgemeiner abersinngemäß vor

Anker liegend: La nave

è ormeggiata (befestigt). Ein

Schiff kann man mit verschiedenen ormeggi (Ausrüstungen) befestigen,

z. B. mit: Anker = ancora; Tau = fune; Ringe = anelli. Auf vor oder

hinter dem Anker geht er der Einfachheit halber nicht ein.

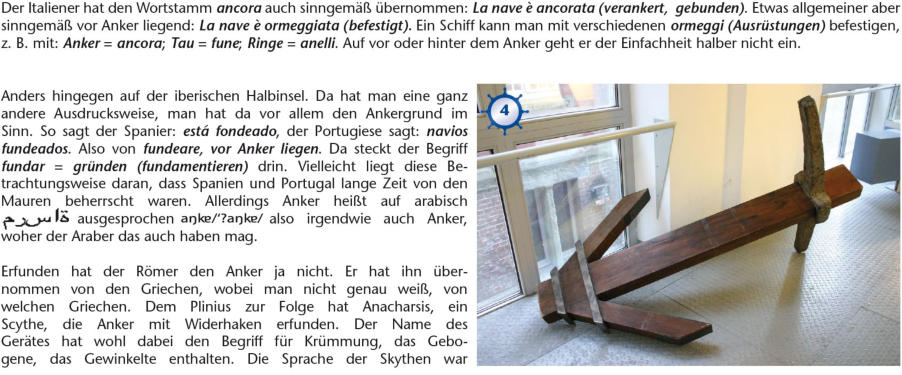

Anders hingegen auf der iberischen Halbinsel. Da hat man eine ganz

andere Ausdrucksweise, man hat da vor allem den Ankergrund im

Sinn. So sagt der Spanier: está fondeado, der Portugiese sagt: navios

fundeados. Also von fundeare, vor Anker liegen. Da steckt der Begriff

fundar = gründen (fundamentieren) drin. Vielleicht liegt diese Be-

trachtungsweise daran, dass Spanien und Portugal lange Zeit von den

Mauren beherrscht waren. Allerdings Anker heißt auf arabisch

ausgesprochen anke/?anke/ also irgendwie auch Anker,

woher der Araber das auch haben mag.

Erfunden hat der Römer den Anker ja nicht. Er hat ihn übernommen von

den Griechen, wobei man nicht genau weiß, von welchen Griechen. Dem

Plinius zur Folge hat Anacharsis, ein Scythe, die Anker mit Widerhaken

erfunden. Der Name des Gerätes hat wohl dabei den Begriff für

Krümmung, das Gebogene, das Gewinkelte enthalten. Die Sprache der

Skythen war

indogermanisch. Da kann man an Anke, Angel, Haken, Nacken denken.

Auch an Anger (eigentlich Biegung, Bucht, Tal). In anderen

indogermanischen Sprachen gibt es die Wurzel ank-, ang-, = biegen,

krümmen.

Der Grieche, sagt zu vor Anker gehen/liegen: apáÇw oder aykupa (tja, wie

spricht man das aus? Aber wie man sieht, ist da Anker drin.) Die Römer

ihrerseits übernahmen den zwei- oder dreiarmigen Schiffsanker von den

Griechen und entlehnten damit die griechische

Bezeichnung ágkyra

Zurück zum „Vor Anker liegen".

Dazu googelt Andreas:

Die „Verwirrung" mit dem „vor" rührt wahrscheinlich daher, dass wir

„vor" heute mehr oder weniger ausschließlich mit „vorn" in

Zusammenhang bringen (wenn wir die zeitliche Bedeutung jetzt mal

ganz beiseite lassen, i. S. von „vorher /nachher", die es ja auch noch gibt).

„Vor" bedeutete aber auch mal - ganz allgemein - „gegenüber", auch „in

Gegenwart" usw. z.B. „vor Gericht", auch „vor Ort sein". Das heißt

auch nicht: „ich bin räumlich vor (oder hinter) dem Ort, sondern es

bedeutet vielmehr: „Ich bin direkt am Ort."

Die Brüder Grimm führen in ihrer endlosen Beispielliste zum Wörtchen

„vor" auch unter „andere Anwendungen" unser „vor Anker liegen" an.

In dieser Bedeutung der Präposition „vor" bedeutet es also „dem Anker

gegenüber" (und nicht vor oder hinter dem Anker).

Wozu echt gute, alte Bücher aus Papier und Pergament noch gut sein

können ...

Quellen: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen und Grimm'sches

Wörterbuch, Band 26

Jetzt wo wir wissen, warum es so ist, können wir auch alles so lassen wie

es ist. Wenn man ein gutes Brauhaus oder eine Häckerwirtschaft findet,

kann man auch dort vor Anker gehen und bei sitting idle darüber

nachdenken, was daran so falsch sein soll, dass die barbarischen Scythen

den Wein ungezügelt ohne Wasser getrunken haben. Sie hatten doch gute

Anker.

Und wir wissen: Auf, an, vor, hinter, bei, gegenüber zwei Ankern liegt

ein Schiff sicherer als vor einem.

Engl.: Good riding at two anchors, men have told, for if one break

the other may hold. Lat.: Ancoris duabus niti bonum est.

Eine Besonderheit gibt es noch:

So ist das Scythische auch in den Hochspessart gekommen. Dort kennt

man noch den Begriff Anke. Wenn z. B. ein Lehrling nicht richtig spurte

oder frech war, hieß es: „Ich haach der gleich ee in de Anke." Gemeint ist

der Nacken, das Genick.

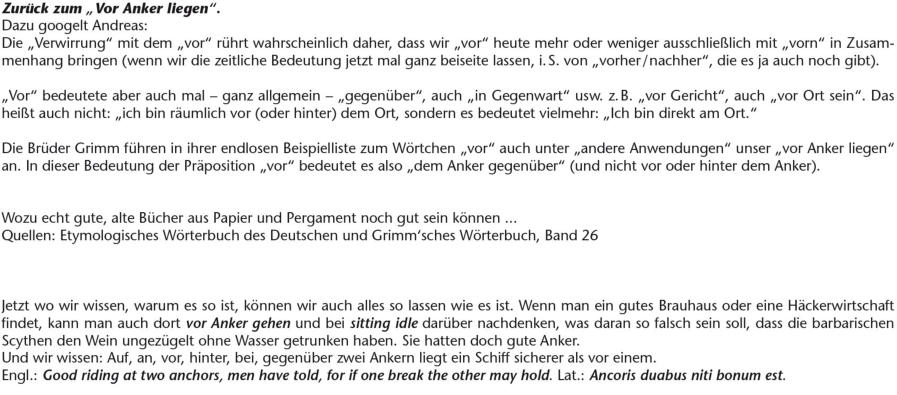

Auf Reede am Duisburg-Laarer Rheinufer, Schleppkahn

mit aufgezogenem Stockanker.

Römischer Stockanker

Es handelt sich um einen klassischen Gewichtsanker,

besonders bei älteren Schiffen. Er hält etwa das 10-

fache seines Eigengewichts. Nur eine der Flunken kann

sich eingraben.

Weiterhin muss vor Einsatz des Ankers zuerst der

Stock angebracht werden. Stockanker halten gut auf

steinigem, tonigem und verkrauteten Untergrund.

Vierflunkenanker • Außenexponat

des Museums am Ruhrorter Leinpfad

Rekonstruktion eines römischen Bleiankers

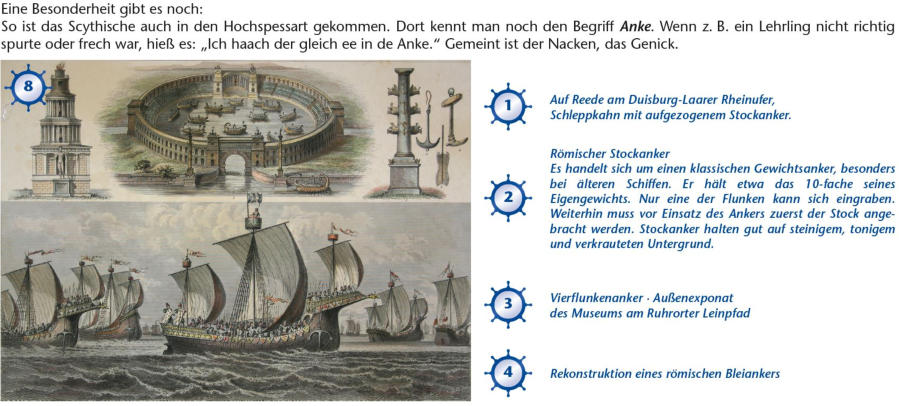

Suchanker der Fendel 147

auf dem Museumschiff an der Schifferbörse

Ankermodell als Wandschmuck

Klippanker der Firma HADU

Der Danforth-Anker ist ein Leichtgewichtsanker, der je

nach Untergrund das 3- bis 300-fache Gewicht eines

Stockankers gleichen Gewichts zu halten vermag.

Optimal halten Klippanker in Schlick und Tonmergel,

weniger gut in verkrautetem

Boden.

Antike Darstellungen von Ankern und diversen

schifffahrtstechnischen Geräten.

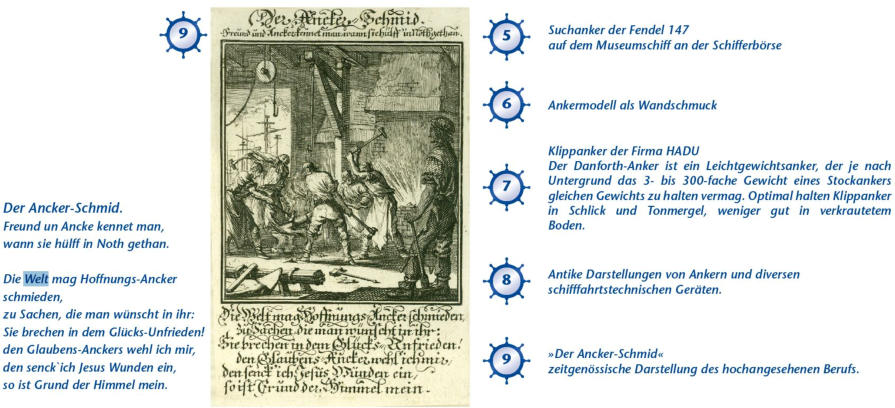

»Der Ancker-Schmid«

zeitgenössische Darstellung des hochangesehenen

Berufs.

Freund un Ancke kennet man, wann sie hülff in Noth

gethan.

Die Welt mag Hoffnungs-Ancker

schmieden,

zu Sachen, die man wünscht in ihr:

Sie brechen in dem Glücks-Unfrieden! den Glaubens-

Anckers wehl ich mir, den senck ich Jesus Wunden ein,

so ist Grund der Himmel mein.

Text: Klaus Schmitt 2016 ® Abbildungen: ©Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt • Apostelstraße 84 • 47119 Duisburg

Das Bildmaterial wurde freundlicherweise vom Museum der

Deutschen Binnenschifffahrt zur Verfügung gestellt.